訪問診療について

2016年9月30日

こんにちは!

愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 歯科衛生士の福井です。

最近雨が多いですね。9月だというのに梅雨のような季節です(>_<)

さて、今日は訪問診療についてお話ししたいと思います。

かまくら歯科では寝たきりや車いすによりご自身で歯科医院に通院することが困難な方のために訪問診療を行っています。歯科医院に通院しなくてもご自宅で歯科診療が受けられます。

私は今、訪問診療を担当しています。

歯科医師と一緒にご自宅や施設、病院に伺い義歯作成や調整、虫歯の治療などのお手伝いをしたり、口腔ケアをしています。

ご家族の方のお話を伺うと歯磨きをしてあげるのが難しい、なかなかお口を開けてくれないといった声を聞きます。

そこで、看護や介護の場における口腔ケア普及のために開発された「1日1回5分間で行う口腔ケア」の紹介をしたいと思います。

1.1分間、うがい薬に浸した口腔ケア用スポンジでをお口に残った食べかすを取り去り頬の内側や舌の汚れをふき取ります。

2.30秒間やわらかい毛のハブラシで舌の奥の方から手前へ10回ほど軽くこすり舌の汚れを取り去ります。

3.2分30秒。電動歯ブラシで歯を磨きます。動かさず歯に当てるだけで磨けます。

4.うがいを1分間します。

まだまだ勉強中ですが、これをもとに介護されている方でもまた、ご自身でも簡単に口腔ケアが出来るような提案をしていけたらいいなと思います。

歯ぐきが腫れて痛みが出ている、入れ歯が当たって痛い、歯磨きがうまくできないなどのお口のトラブルがあればまずはお電話にて、ご相談くださいね。

ノーベルバイオケア、ストローマン

2016年9月26日

愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 院長の鎌倉です。

先日、治療が終わった患者さんのお話です。

患者様のご希望で写真などをブログにアップして欲しくないとのご希望でしたのでお話だけです。

当院のブログは患者様の了解を得て写真やレントゲンを引用させていただいております。

さて、日本で販売されているインプラントのメーカーは何社ぐらいあるのでしょうか?

世界には300社くらいあると言われ、そのうち200社くらいが日本で販売されているそうですが、その他に歯科医師が独自に製作して患者様に使っているケースもあります。

しかし、多くのインプラントメーカーが存在してもそのうち5社くらいがメジャーで使用量の8割以上を占めています。

そのうち、インプラントの老舗は次の2社。

ノーベルバイオケア社とストローマン社です。

この2社は、インプラント業界を研究によって引っ張ってきました。

私はノーベルユーザーですが色々なところに色々な工夫がされていて使い込むほどに、よく考えて設計されていると感じます。

そして今回は、県外でストローマンのインプラントを埋入されていた患者さんにノーベルのインプラントを埋入して両者をつないでブリッジを装着したお話です。

その患者さんは半年ほど前にいらっしゃいました。

ストローマンのインプラントを奥歯に入れていたがインプラントの前の歯が2本破折して抜歯になってしまったのです。そのような場合、前に1本インプラントを追加してつなぐと良いのですが、当院ではストローマンインプラントは取り扱っていません。ノーベルの部品とは全く互換性がないんです。

そこで、私は以前患者さまが通われていた県外の歯科医院に電話をして今、お口の中に入っているストローマンインプラントの種類を教えてもらいました。

なんと20年近く前のインプラントでした。

20年前のインプラントというともう部品が絶版になっているかもと考えながら、メーカーに問い合わせたところ部品は全て用意できるそう。

素晴らしい。

やはり大手のメーカーはアフターサービスが違う。

担当者の方は親切に部品を選んでくれたり、ドライバー、レンチを貸し出したりしてくれました。そして、2大インプラントメーカーコラボのインプラントブリッジ(奥歯)が完成したのでした。

したがって、皆様にお伝えしたいのは、あまり需要のないインプラントを使用していると将来何かあった時に部品がない、会社が廃業している、日本から撤退しているってことがありますよということです。

ですから、僕はノーベルバイオケア一筋です。少し材料費がかかり患者様にも負担していただくてはなりませんが、自分の体に入れるものは信頼の置けるものを使いましょう。

感染根管治療(歯の根っこの治療)について

2016年9月23日

こんにちは。愛媛インプラントクリニックかまくら歯科勤務医の久保です。秋雨前線と台風の影響で天気のよくない日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

今日は感染根管治療についてのお話をさせて頂きます。感染根管治療とは字の通り、根の中に菌が感染し、根の先に膿が溜まってしまった歯の治療を指します。根の中をリーマーやファイルと呼ばれる細い治療器具を用いて清掃し、最終的には再感染しないようにお薬をつめていきます。

歯の根っこの形態というのは多様で人によっても違いますし、同じ人でもそれぞれの歯で異なります。当院では感染根管治療に使うリーマーやファイルをニッケルチタンという材料でできたものを使用しております。ニッケルチタンでできているファイルは従来のステンレスのものと比較して弾性があるため、曲がった根でも治療でき、さらに追従性に優れているので根の湾曲に沿って治療することが可能です。また、電動式のエンジンを用いているので治療回数も少なくて済みます。

海外ではほとんどの歯科医院で導入されていますが、日本での普及はまだあまり進んでいません。当院ではいち早く導入しており、院長、副院長はセミナーにも参加し、その技術を学んでおられます。私もこれからより高い治療を提供するべく、邁進したいと思います。

当院での、歯周病治療の流れ

2016年9月23日

こんにちは(*^。^*)

愛媛インプラントクリニック歯科衛生士の亀岡です。

秋に近づき、涼しくなってきましたね。みなさんは、いかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は当院で行っている歯周病治療の流れについて紹介したいと思います。

当院では、歯周病治療においてまず、患者様一人一人の

歯周病に対するリスク把握の為に、検査から行います。

どんな検査かというと・・・

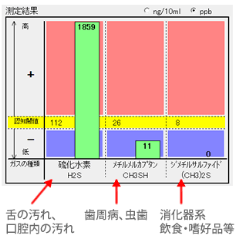

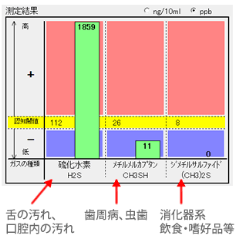

①ガスクロマトグラフ検査(口臭測定)

口臭には、大きく3つの原因があります。

1、歯、舌の汚れによるもの 2、虫歯、歯周病細菌によるもの

3、消化器官によるものツ黴 です。

口臭がどの原因から発生しているのかを調べます。

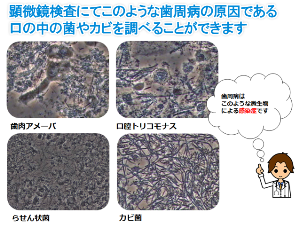

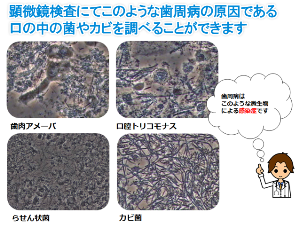

②位相差顕微鏡検査

お口の中の歯周病菌の種類の確認、歯周病菌の量の確認を

行います。

③歯周病精密検査

歯周病の進行の度合いの指標となる、「歯周ポケットの深さ」、「出血部位」、「歯の動揺」などを検査します。

以上のような検査を当院ではまず、治療前に行います。

その後、担当衛生士が患者様のリスクに応じて、どのような歯周病治療が最適なのか、治療計画を立案します。

また、患者様と共に、生涯、歯周病のない口腔内状況への

維持管理を行います。

担当衛生士がいますので、みなさん安心して通われています。

今後も、患者様と一緒に楽しく、歯周病の管理が行えるようにしたいです(^^)/

どうしてむし歯になるの??

2016年9月13日

おはようございます。

愛媛インプラントクリニック かまくら歯科 歯科衛生士の飯尾です!(^^)!

朝晩は涼しく、日が落ちるのも早くなり、すっかり秋めいてきました。

皆さんはどのような秋を過ごされますか?

私はスポーツの秋にしようと思っています!新しいことに挑戦中です☆

さて、今日はむし歯についてお話しようと思います。

・歯磨き頑張ってるのに何でむし歯ができるんだろう…?

・全然歯磨きしないのに何でむし歯ができない人もいるの?

・兄弟で同じものを食べているのに、どうしてこの子だけむし歯ができるの?

・甘いものも我慢してるのにむし歯がまた…。

このようなことを思われたことがある方も多いと思います。

みなさん、むし歯になる原因をご存知ですか??

原因は主に以下の3つと言われています!

①むし歯菌の数

②歯を守る力

③食事の習慣

この3つの条件がそろい、時間が経つと…むし歯ができます。

むし歯になる人とならない人がいるのは、この原因の組み合わせが人それぞれ違うからです。

これらを上手にコントロールできれば、むし歯は確実に予防できます!!

しかし、食事の習慣はご自身で気を付けて頂けても、むし歯菌の数や歯を守る力はどうやって分かるの?と思いますよね?

当院では『だ液検査』を行い、ご自身のお口の健康状態を調べることができます(^^)

だ液検査では次のようなことが分かります。

①だ液の量

だ液が多く出るほど、口の中の食べ物を早く洗い流します。

また歯の質を強くし、抗菌作用が働きます。

②だ液のちから

だ液のちからを知ると、食後の歯が溶けやすい環境からどのくらい早く通常の状態に戻るのかが分かります。

③むし歯菌の数

むし歯菌の数が分かると、どれだけむし歯になりやすいかが分かり、

どんな細菌が多いのかを調べられます。

だ液検査によってご自身のお口の特徴が分かれば、生涯むし歯にならないアドバイスができます。

これから永久歯に生え変わっていくお子様、妊娠中のお母さん、歯ぐきが下がり歯の根っこが見え始めたな…と感じる方など、お口の中が変わっていく方は特にオススメです。

だ液検査は自費治療になります。ご興味のある方はスタッフにお知らせください(^^)/

そして、ご自身で気を付けて頂かなけばならない『食事の習慣』と『歯磨き』。

この2つができなければ、お口の特徴が分かってもむし歯はできやすくなるし、歯周病にも繋がります。

・毎日砂糖とミルク入りのコーヒーを飲む

・仕事中、運転中にアメやガム、チョコレートをたくさん食べる

・スポーツドリンク、炭酸飲料をたくさん飲む

・食事、間食の時間が定まっていない

・晩酌の後、歯磨きをせずに寝てしまう…

上記のことが当てはまる場合は改善が必要です(>_<)

当院では、歯周病治療やメンテナンスの時に、歯磨き指導はもちろん食事指導もさせてもらっています。

患者様一人ひとりに合った予防をご提案できるよう努めております!!

上顎に骨が少なくても方法があります。

2016年9月12日

愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 院長の鎌倉です。

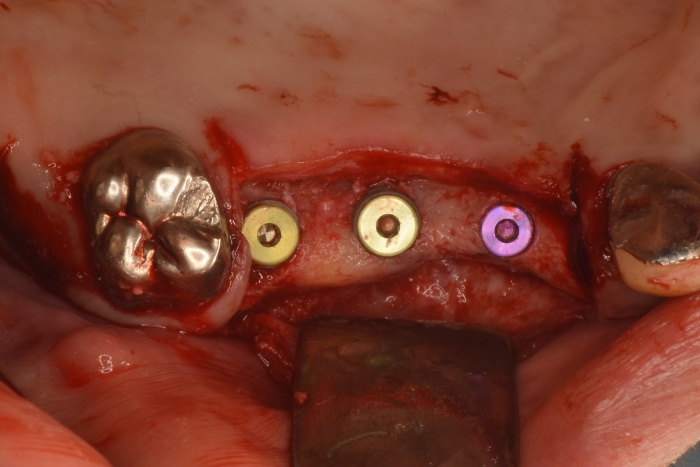

先週の土曜日は、上顎に7本のインプラントを埋入して左右のサイナスグラフト(副鼻腔の骨増生)を同時に行いました。今日、消毒にいらっしゃいましたが感染もなく経過良好でした。

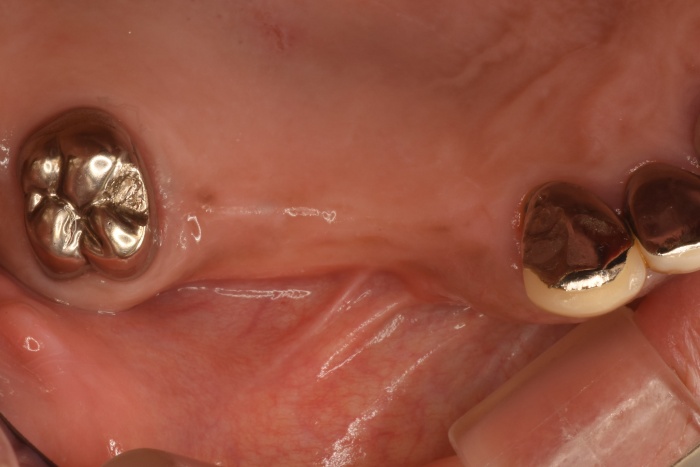

さて、今日の午前中のオペ。

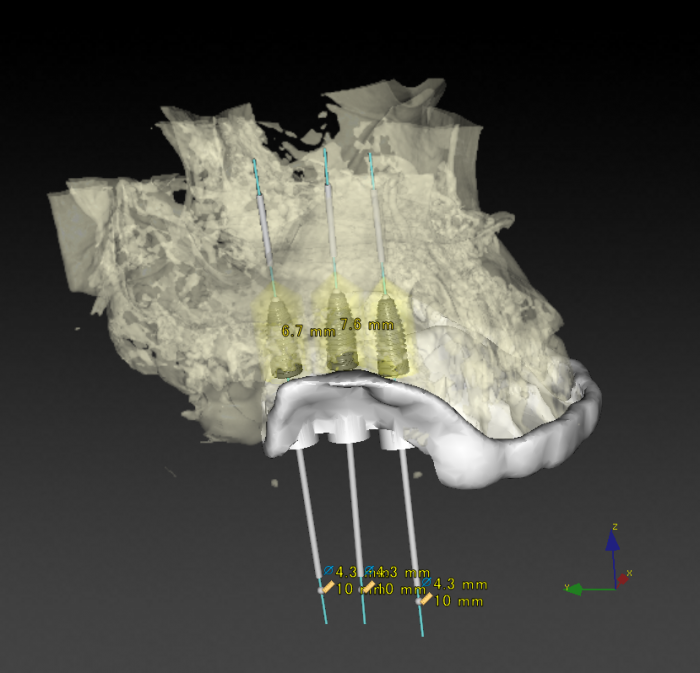

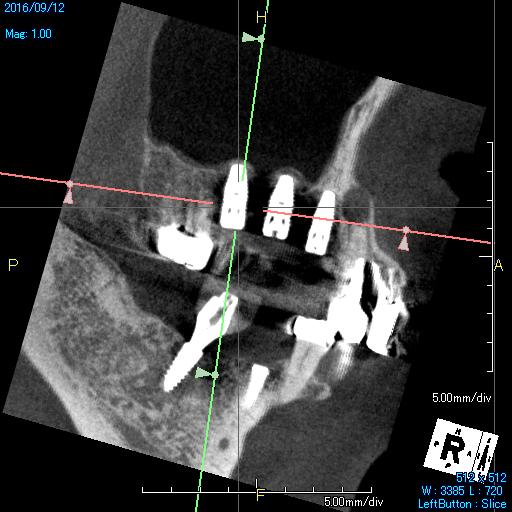

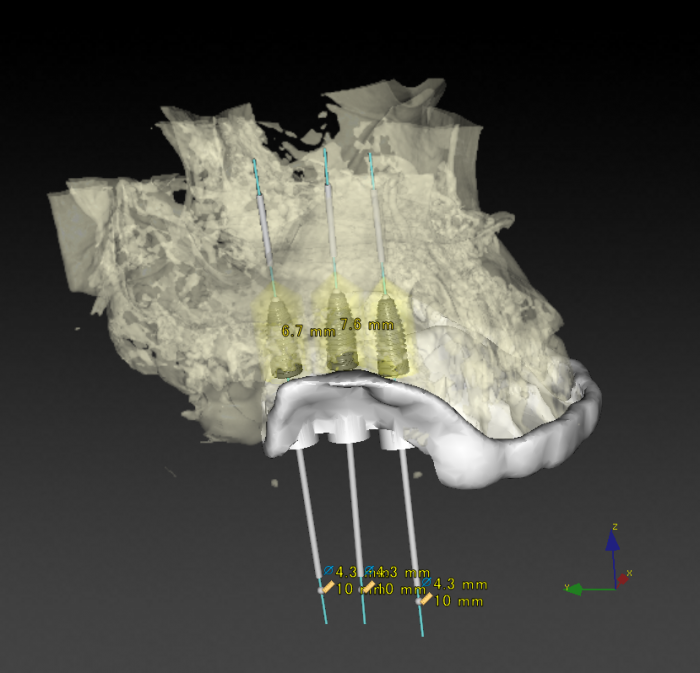

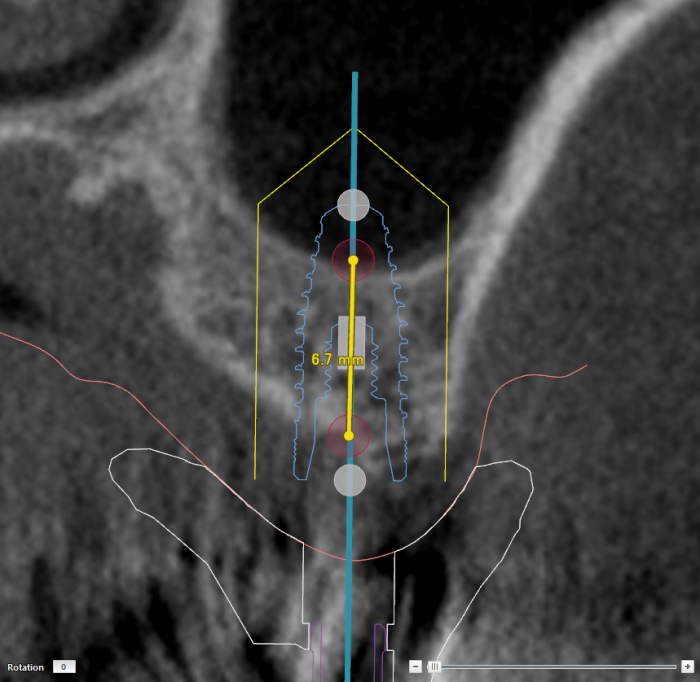

右上に3本のインプラントを埋入する計画でした。当院では必ずノーベルクリニシャンというインプラント埋入設計ソフトを利用してインプラントの位置決めをして、手術時には手術用のテンプレート(マウスピース)を製作してオペに臨みます。設計ソフト上で設計した位置にインプラントを正確に埋入するためです。

そのことによって理想的な位置にインプラントを埋入することができます。

その設計がこちら。直径4.3㎜、長さ10㎜のインプラントを3本計画しています。

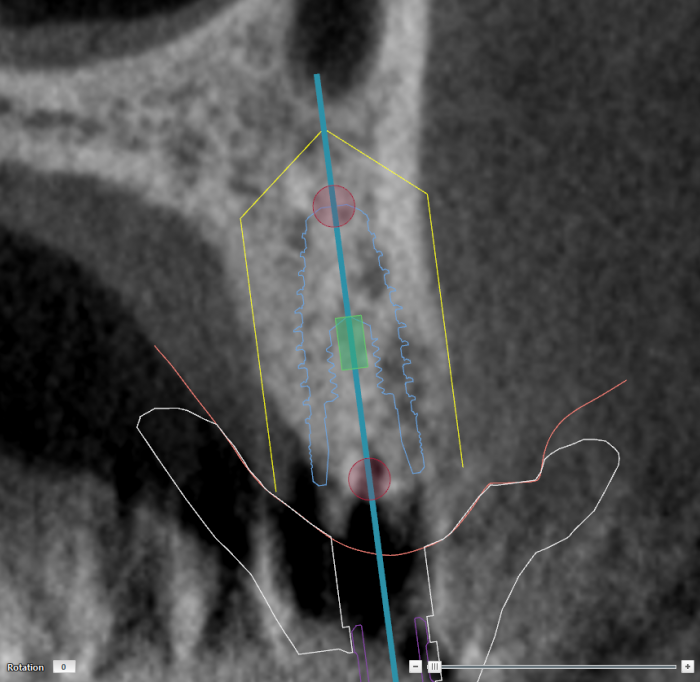

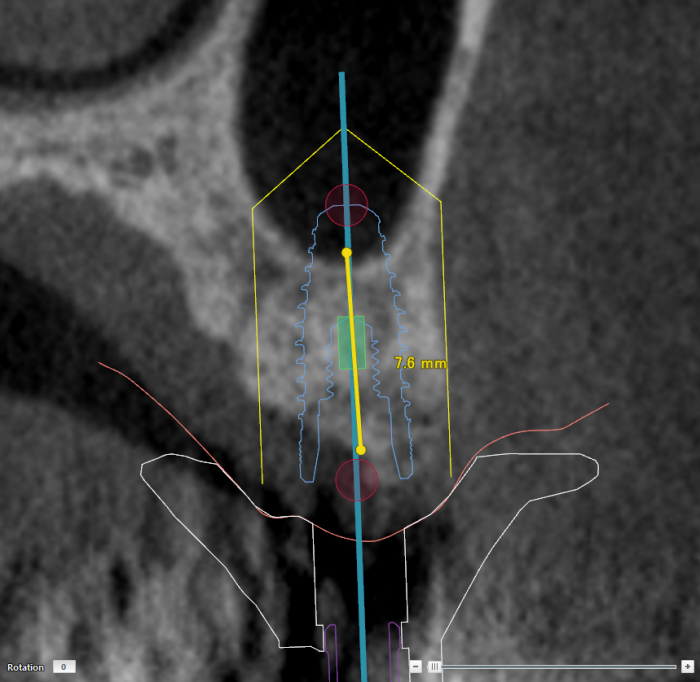

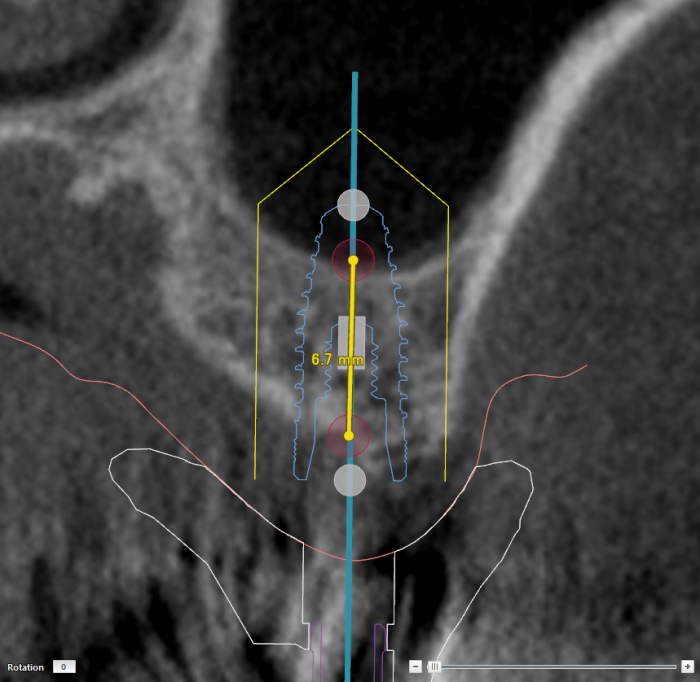

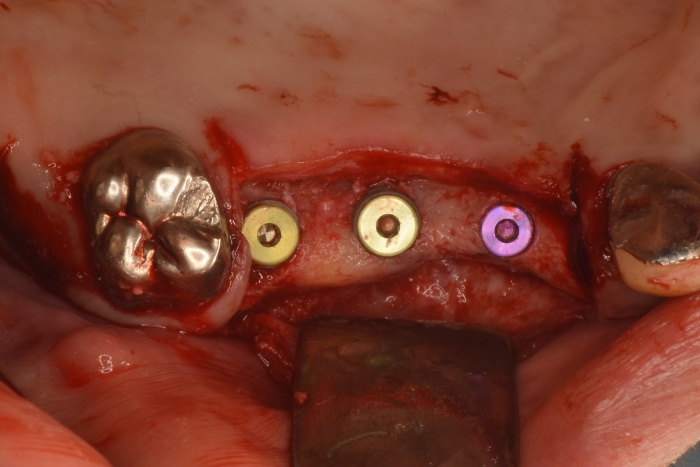

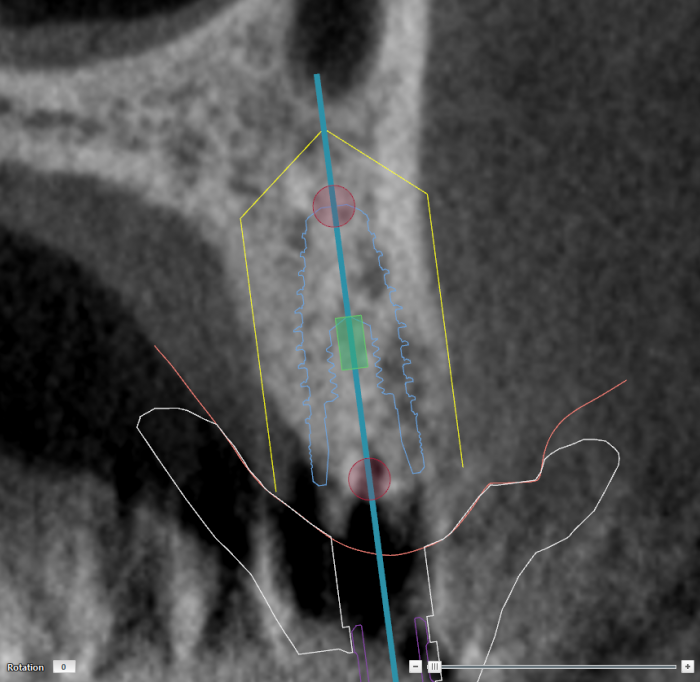

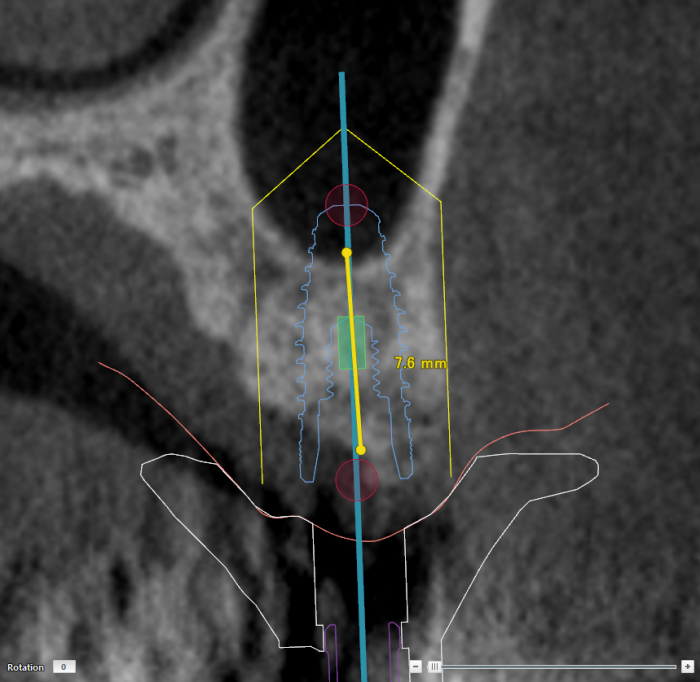

断面を見るとこんな感じ。(以下3枚の写真)

)

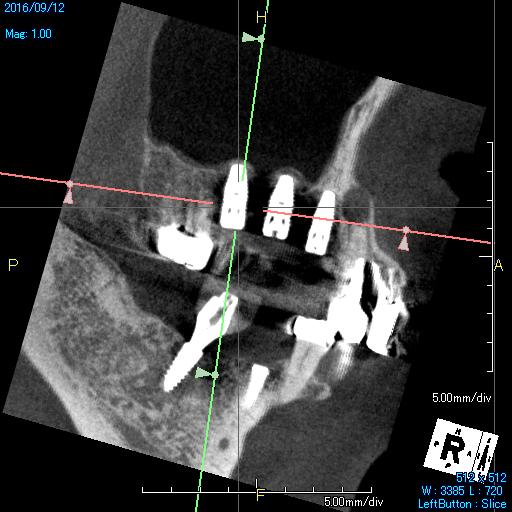

3本中2本は副鼻腔に突き出してしまいます。そこで、副鼻腔の粘膜を持ち上げて骨を足す、ソケットリフトを予定しました。術後のレントゲンでドーム状に粘膜が持ち上がっていれば成功です。

インプラントは設計どおりの位置に埋入できました。術後。黄色が4.3㎜のレギュラーサイズですが、前方は骨の幅が狭かったので(こんな変更は臨機応変にします)紫の3.5㎜に変更して埋入しています。

紫のインプラントが歯牙から離れているのは歯牙にもともと病気があったためです。あらかじめ処置をしていますがその病巣を避けています。

インプラントが副鼻腔内に粘膜をドーム状に持ち上げて埋入されているのがわかります。

骨材も転入され50Nで締め付けられました。こんな時にテーパー型の

インプラントが最適です。

今後は、2ヶ月待って2次手術を行い3縲怩Sヶ月後には人工歯を装着。

左の歯がまだない部分に治療は移行していきます。

当院の院内感染対策について

2016年9月12日

こんにちは。愛媛インプラントクリニックかまくら歯科副院長の前田です。

ここ最近急に朝夕は涼しくなりましたね。このまま秋になっていくのでしょうか?ただ、寒暖差が激しいと体調管理が大変ですよね。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、気をつけたいものです。

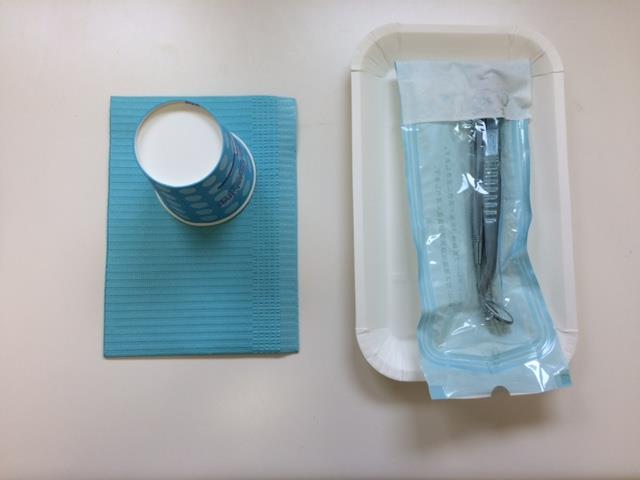

さて、今回は当院が『院内感染の防止』について気をつけていることについてお話ししたいと思います。『院内感染』とは、病院や医療機関で新たに細菌やウイルスなどの病原体に感染することを言います。それには患者さんから患者さんへ、患者さんから医院のスタッフへ、医院のスタッフを介して患者さんへなどがあります。歯科医院では先の尖った器具を使用しますし、血液や唾液に触れる機会が多いので特に気をつけています。

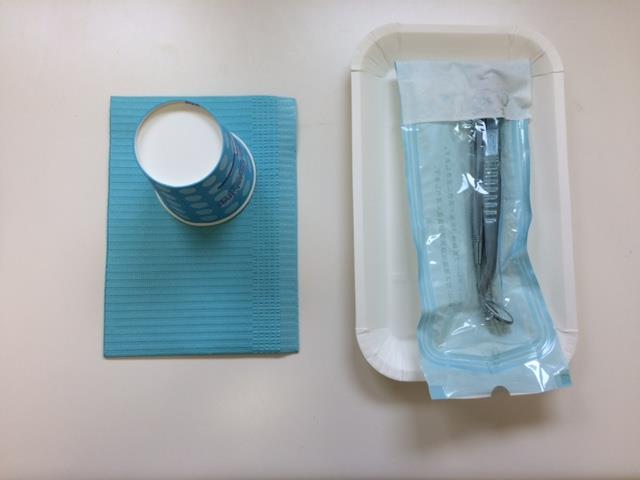

1. 可能な限り使い捨てタイプ(ディスポーザブルタイプ)のものを使用 紙コップやエプロン、そして器具を置くトレーも使い捨てのものを使用しています。

2. グローブやマスクの使用 患者さんのお口の中を触れる際には、グローブとマスクを着用します。勿論グローブは患者さんごとに取り換えています。

3. アルコール消毒 患者さんの座る治療台も一人の患者さんの治療が終わるごとに、アルコールナプキンできれいに拭いています。

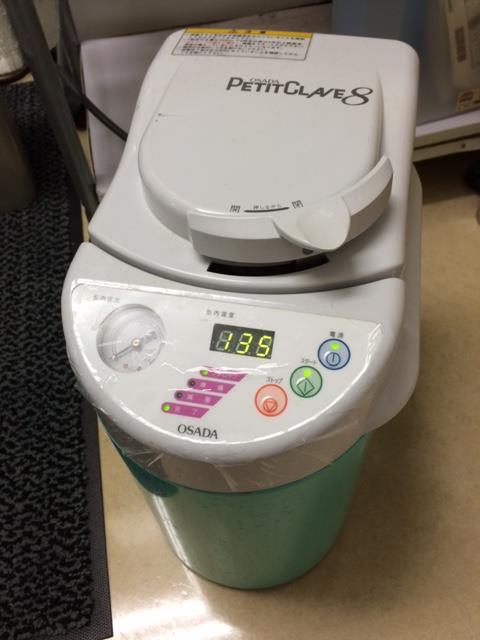

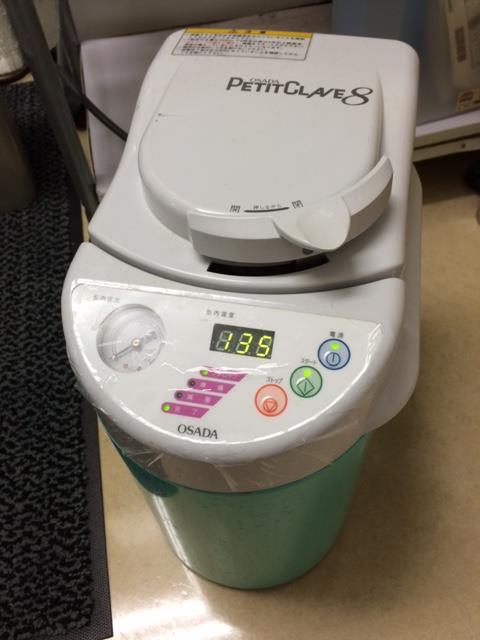

4. 滅菌 高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)は、高温高圧の蒸気により滅菌処理を行う装置です。この装置により細菌や微生物を完全にいない状態(滅菌)にします。器具類(基本的な器具から歯を削る機械まで)を専用のパックに入れて、滅菌処理を行い、患者さんごとに使っています。

5. 環境への配慮 歯科治療では空気中に細かい削りカス、チリが飛び散りますので、「口腔外バキューム」などを使用することで、できるだけ診療室の環境がよくなるように配慮しています。

このように、できる限り患者さんに安心して治療を受けていただける環境づくりに努めております。また初診時には必ずお聞きするようにはしておりますが、なにかしらの感染症にかかっている場合には、スタッフに言っていただくか、問診票に記入してもらえればと思います!

お兄ちゃんがしていた矯正を私も!

2016年9月9日

9月に入り段々と涼しくなってきましたね。朝や夜と、お昼の気温差が結構あるので風邪を引かないように気を付けましょう。

さて今回は床矯正によって顎を広げた患者様の紹介をします。

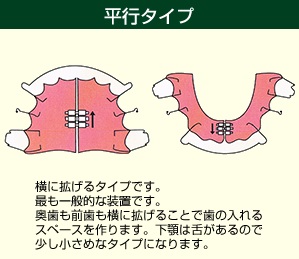

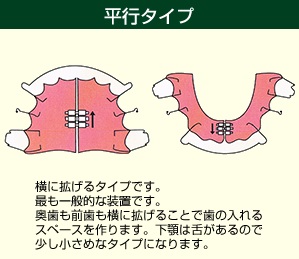

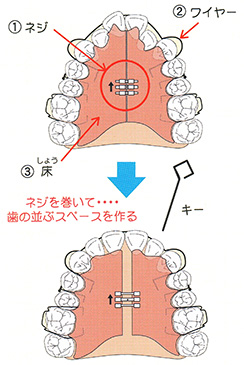

床矯正はこのような装置を使います。真ん中にあるネジを一週間に一度回していく事で、少しずつ内側から力を加え、顎を広げていきます。取り外しが可能な装置なので、食事やスポーツをするときは外していただくことになっています。しかし反対に、取り外しができるからと言って外している時間が長いと顎は広がりません。当院では一日14時間以上つけていただくことをお願いしています。また、長い時間つけていても装置がお口の中で浮いてしまっていても意味がないです。それらのチェックはお母様にも手伝って頂きます。

矯正治療はご本人だけでなく、ご家族の協力も必要な治療なのです。

今回ご紹介する患者様は、定期検診で当院に通ってくださっていたのですが、先生から顎が小さいので矯正を考えてみて下さい、と言われたことで矯正治療を始められました。またこの方のお兄さんが当院で矯正をしていたので、ご本人も矯正をやりたいと思っていたのもきっかけの一つでした。

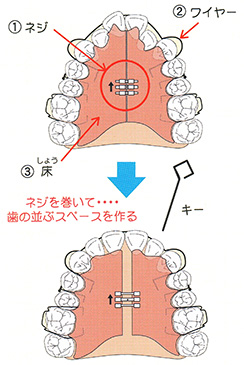

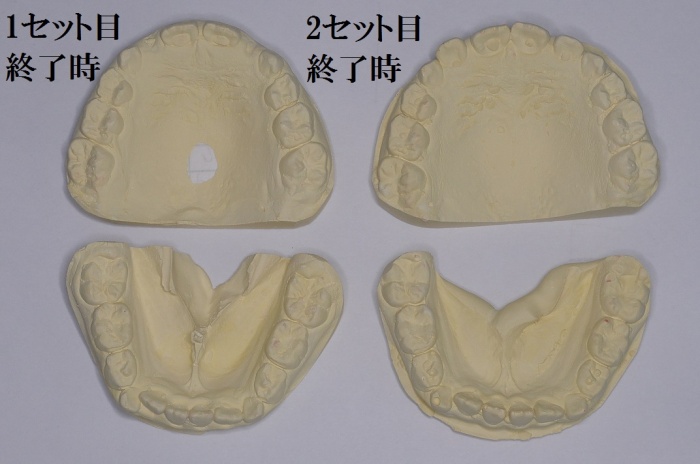

当院では矯正を始める前に、レントゲンや写真、歯の模型を取って院長が診断を行います。そのときの模型がこちらです。

2番目と4番目の間にスペースがほとんどなく、このままだと八重歯になってしまう可能性がかなり高いです。将来抜歯矯正をしないためにも早めの治療が必要です。

それを聞いた患者様はすぐに矯正を始める決意をされ、この方の矯正治療がスタートしました。

最初は慣れるまでに時間が少しかかりましたが、毎日頑張って装置をつけてくれました。その結果、1セット目の装置が終わった時点でここまで顎が広がりました。

しかしこれではまだスペースは十分ではありません。2セット目も必要です。患者様の了承も得て矯正治療はもう少し続くことになりました。

2セット目からは学校にもつけていけるようになったため、より時間を確保することができました。

2セット目が終わったときの歯の模型がこちらです。最初と比べてみると……。

かなり顎が広がっています!よく頑張りました!

しかし今後もまだ経過を見ていく必要があります。定期検診で歯並びを見ていき、永久歯に生え揃ってから必要があればワイヤーを入れて歯列を整えていくことになります。

一旦床矯正は終了です!お疲れ様でした^^

乳児の離乳と虫歯について

2016年9月9日

皆さんこんにちは。かまくら歯科 勤務医の宮田です。

少しずつ秋の気配が感じられるようになってきましたが、いかがお過ごしですか?

僕の中で秋はビールの季節なので、秋限定のビールを一通り試したり、松山初開催のオクトーバーフェストを楽しんだりしております。会場では院長にも遭遇しました!!

さて、今日は子供の離乳についてお話します。離乳について歯科でよく質問されるのは、やはり虫歯との関係についてです。いつ頃やめたらいいのか?飲みながら寝てしまうと虫歯になるのでは?歯磨きを嫌がってさせてくれない等々。そんな皆様の疑問に当院としての考え方と僕の子育てによる経験(まだまだ浅いのですが・・・)を交えてお答えします。

まず、離乳については歯科の立場から言えば1歳から1歳半の間に完了することが理想的です。この頃になると乳歯も奥歯が生え始め、食べ物をすりつぶして食べることを覚えていく時期になります。またあまり長くミルクを飲んでいるとやはり虫歯のリスクは高くなりますし、年齢に応じた食事を与えることで顎や顔の発達が促されます。またこの頃から子供は食事によって空腹感を満たし、味覚も発達していきます。体は徐々にミルクから離れる準備をしているのです。

また離乳食を通して子供は色んなことを学習していきます。口の中の感覚を刺激することで色々な味、食べ物の固さや歯ごたえ、一口の量がどの位か等を覚えます。また手と口を連動させて動かすことも少しずつですが習得していくのです。家族と一緒にものを食べることで心の発達にも役立つでしょう。

ただし、あまり神経質になる必要はありません。乳幼児はまだまだ発達度合の個人差が大きい時期ですので、周りの子と比べる必要は全くありません。少しずつ食事から栄養をとるようにし、出来る範囲で授乳回数を減らしていって下さい。

因みに我が家の長女は生後3ヶ月から夜寝る前に必ず母乳を飲んでいました。そしてそのまま夢の中へ・・・結局1歳9ヶ月、次女の妊娠までこの習慣は抜けませんでした。昼間の授乳はその半年前にはやめていましたが、これがないと寝付かなかったのです。妻の疲労はかなりのものに・・・

しかし、今僕の子供には虫歯はありません。意識していたことは次の2つです。

- 甘いお菓子やジュースは極力与えない

- どんなに嫌がっても寝る前の歯ブラシは行う

就寝前の授乳だけではすぐには虫歯になりません。ミルクに含まれる乳糖は砂糖に比べて虫歯になりにくいとされています。むしろ離乳食を始めてからの食事内容の方に気を付けるべきだと思います。砂糖の量が多いものや歯につきやすいおやつは避けましょう。甘いジュースを寝る前に飲んで歯磨きをしていないと・・・

こんな歯になってしまいます!!

こうなる前に、しっかり歯磨きをしましょう。我が家では泣こうがわめこうが寝る前の仕上げ磨き+フロスは欠かしません。最初は歯ブラシを見ただけで大泣きしていましたが、今ではほぼ泣くことはありません。たまに睡魔が勝って泣いた時は足を使って抑え込み磨いています。

ただし、その後は妻が抱っこして褒めてあげています。完全にいいとこ取りですが、今のところ僕も嫌われてはいないようです。

歯ブラシに慣れていく過程で必ずこのような格闘は起こると思いますが、子供に強引に何かをできるのは親だけです。そのことで子は親を憎んだりはしません。子供の為にも心を鬼にして磨きましょう。フロスも慣れれば問題なく使えます!

当院では永久歯虫歯ゼロという大きな目標に向かって取り組んでいます。そのために小学校低学年までに歯ブラシをマスターし、高学年には自分でフロスができることを目指してメンテナンスを行っています。ぜひ活用して頂ければと思いますのでよろしくお願いします。

最後に我が家では通称‘イチゴのおやつ’も登場します。これは口の中に住み着く乳酸菌が入ったイチゴ味のタブレットで虫歯菌を抑制してくれます。気になる方は当院で購入できますのでお試しあれ!

こんなところにこだわっています。

2016年9月5日

愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 院長の鎌倉です。

今日も、お一人の方がインプラント治療が終わってメンテナンスに移行されました。父が若い時にお世話になった方でしたので、親近感を持って頂いていて楽しく治療させていただきました。

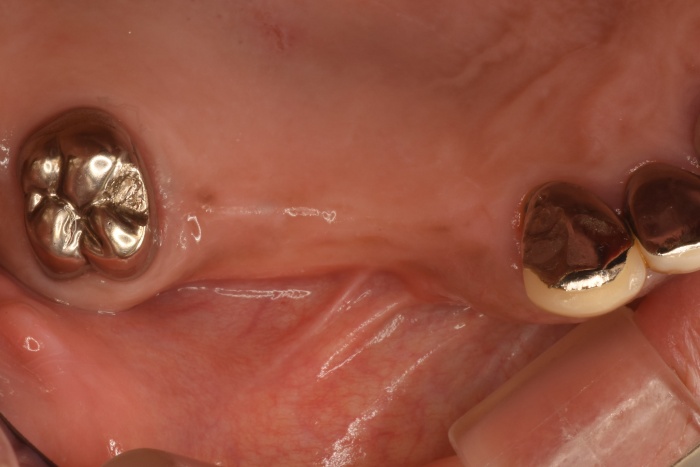

さて、治療経過です、右下の歯がなくなり部分入れ歯は煩わしくてということでインプラントを2本埋入して、ブリッジ形態にして3本の歯を作る計画にしました。

ただ問題点は、インプラントを埋入する部分に頬小帯と言いましてほっぺの筋がひっついているんですね。この小帯は普通はこんな位置についていません。この位置に付着していることで、治療が終わった後、頬が動くたびにインプラントの周りの歯茎が動いてそこから食べ物や細菌がインプラントの縁に入り込んでインプラントが歯周病になる原因になるんです。

ですから、見逃さないで小帯を切除するか、移動させるかしないといけないんです。

そこで、今回はインプラント埋入のタイミングで小帯の位置を移動させることにしました。

下の写真をみてください。

歯が完成していますが、引っ張っていた小帯がなくなっています。

手術の時に、工夫した切開の入れ方をしてぬい合わせ方もこだわっているんです。これで、一つリスクが減りました。

患者様にはご満足いただけました。

自分の歯も含めて大切にメンテナンスしていかれるそうです。